Забытые герои фронта: редкие военные машины СССР

«Полуторка», Студебеккер, тягач «Ворошиловец», танки Т-34 и КВ… Все они многократно запечатлены на кадрах военной кинохроники, описаны в бесчисленных книгах и знакомы многим. Но далеко не только они трудилась на фронтах. В нашем материале мы решили рассказать о малоизвестных, редчайших, существующих сегодня в единственном экземпляре образцах. Эти машины кропотливо восстановлены в реставрационной мастерской Евгения Шаманского и представлены в московском музее «Моторы войны».

ГАЗ-В: полугусеничный вездеход Красной армии

Даже всезнающие Яндекс и Google мало что расскажут про эту машину. И это не удивительно. В период с 1938 по 1939 год на Ленинградском Авторемонтном Заводе (ЛАРЗ) и ГАЗ им. Молотова по разным сведениям было собрано от 660 до 700 таких грузовиков. Но их история начинается намного раньше.

Еще в начале 30-х годов прошлого века военные инициировали разработку транспортного средства повышенной проходимости. Выполнение армейского заказа было поручено отделу конструктора Григория Абрамовича Сонкина в тогда еще подмосковном Научном Автотракторном Институте (НАТИ). Скоро появился построенный на узлах «Форда» экспериментальный автомобиль НАТИ-2, а чуть позже, уже на базе ГАЗ-АА, — грузовой НАТИ-3.

На ГАЗ-В ставили 4-цилиндровый мотор от «Эмки» ГАЗ-М1. Чугунный агрегат объёмом 3,28 л развивал 50 л.с. и мог разогнать полугусеничный грузовик до 35 км/ч.

При этом для повышения проходимости обоих образцов советские конструкторы использовали задние гусеничные тележки с легкими резинотканевыми лентами. Такая схема не стала новинкой. Сонкин просто заново переосмыслил и доработал тележки Адольфа Кегресса — изобретателя и личного шофера Николая II, — добавив им большую степень свободы с возможностью перемещения в вертикальной плоскости.

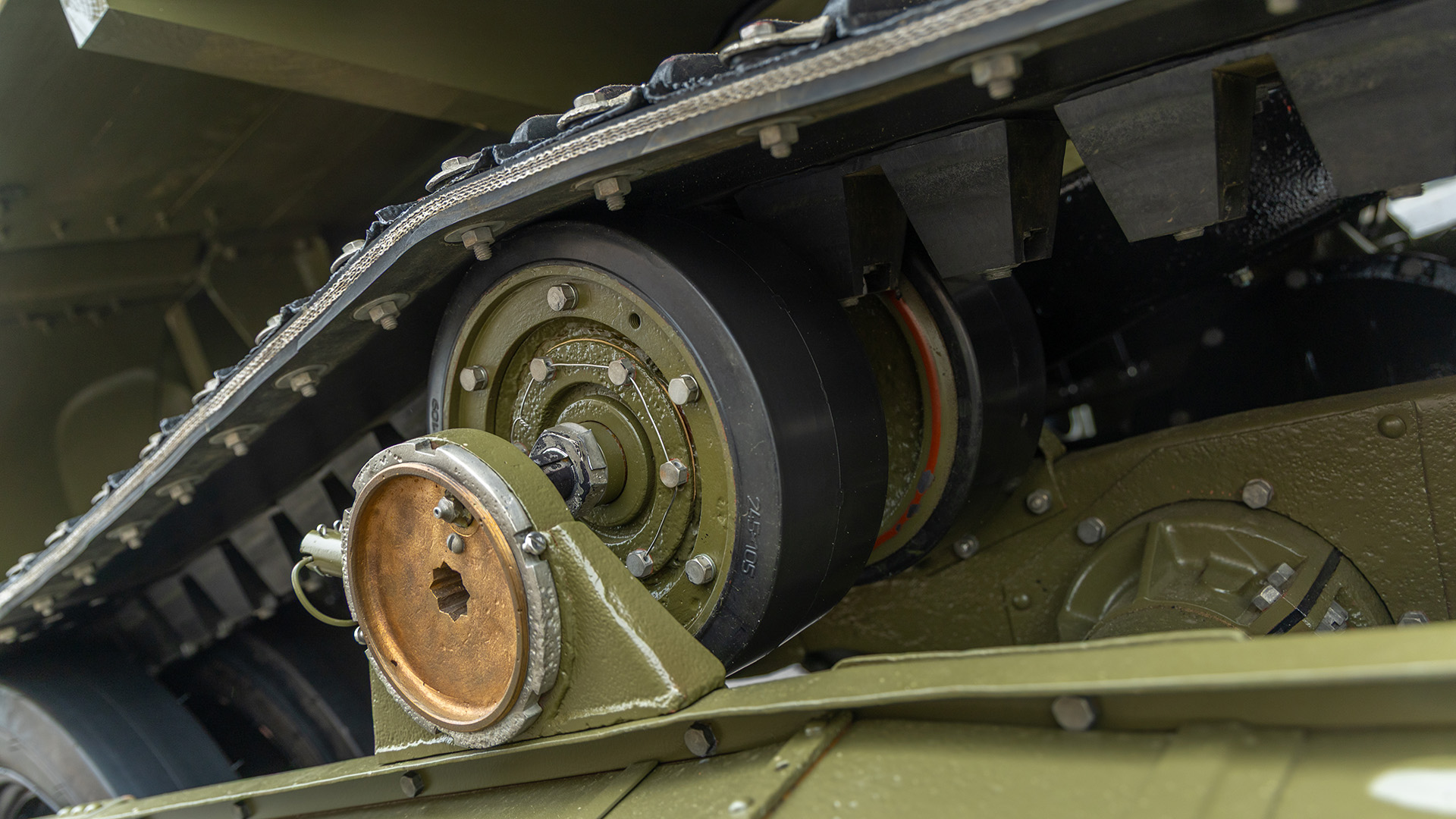

Механизмы гусеничных тележек приводят в действие полуоси штатного заднего моста ГАЗ-АА.

Всё это происходило задолго до Великой Отечественной войны, и перед тем, как попасть на фронт, НАТИ-3 оказался на Крайнем Севере. В 30-е годы учёные СССР активно исследовали территории Таймырского полуострова в поисках полезных ресурсов, и вездеходы Сонкина оказались не только незаменимыми в этой нелёгкой работе, но прошли полный цикл суровых испытаний.

Справа от рычага 4-ступенчатой коробки передач — рычаг трансмиссионного тормоза. Ближе к сиденью — рычаг развернутого до 180 градусов демультипликатора от трёхосного ГАЗ-ААА. Все остальное — как в обычной «полуторке». Печка тоже отсутствует. Водителю и пассажирам доставалось лишь тепло от прогретого двигателя.

Во время войны полугусеничный грузовик, с началом серийного производства в Горьком названный ГАЗ-В (литера В обозначала вездеход), использовали для транспортировки личного состава, буксировки орудий и как мобильные установки для зенитных пулеметов. В армии эти не очень мощные и не самые легкие в управлении грузовики не нашли широкого применения, большинство из них продолжило службу в народном хозяйстве в северных областях страны. В частности экземпляр из музея «Моторы войны» был найден на севере Красноярского края.

Массивный опорный ролик гусеничного механизма ГАЗ-В отличает его от более поздней и массовой модификации ГАЗ-60.

На самом деле, поисковики обнаружили лишь фрагменты рамы машины 1939 года выпуска и еще ряд плохо сохранившихся деталей. Так что полная комплектация и восстановление в соответствии с оригинальным обликом заняло у реставраторов более двадцати лет. Работоспособное шасси было готово в августе 2022 года, и только прошлой осенью автомобиль обрёл первозданный вид, в котором мы и можем наблюдать его сегодня.

«Коминтерн»: трактор-тягач на базе танка

В связи с массовым развитием новых видов вооружения в 1930 году Главное артиллерийское управление Красной Армии издало приказ о постройке промышленностью серии тракторов-тягачей для буксировки орудий с боевыми расчётами. Разработку одной такой машины поручили Харьковскому паровозостроительному заводу, имеющему опыт военного и гражданского тракторостроения.

Кабина «Коминтерна» точно такая же, как и у ЗИС-5. Но вместо большинства привычных автомобильных органов управления — сугубо тракторные.

Работы над тягачом начались в 1931 году. Коллектив конструкторов под руководством Бориса Николаевича Воронкова не стал строить машину с нуля, а взял за основу ходовую часть мелкосерийного танка Т-24. Однако первый готовый образец получился не очень надёжным — «трактору» потребовалась серьёзная доработка. В 1932 году группа инженеров уже под началом Николая Гордеевича Зубарева успешно модернизировала изначальную конструкцию, фактически превратив машину в полностью гусеничный грузовик, способный буксировать 10-тонный прицеп.

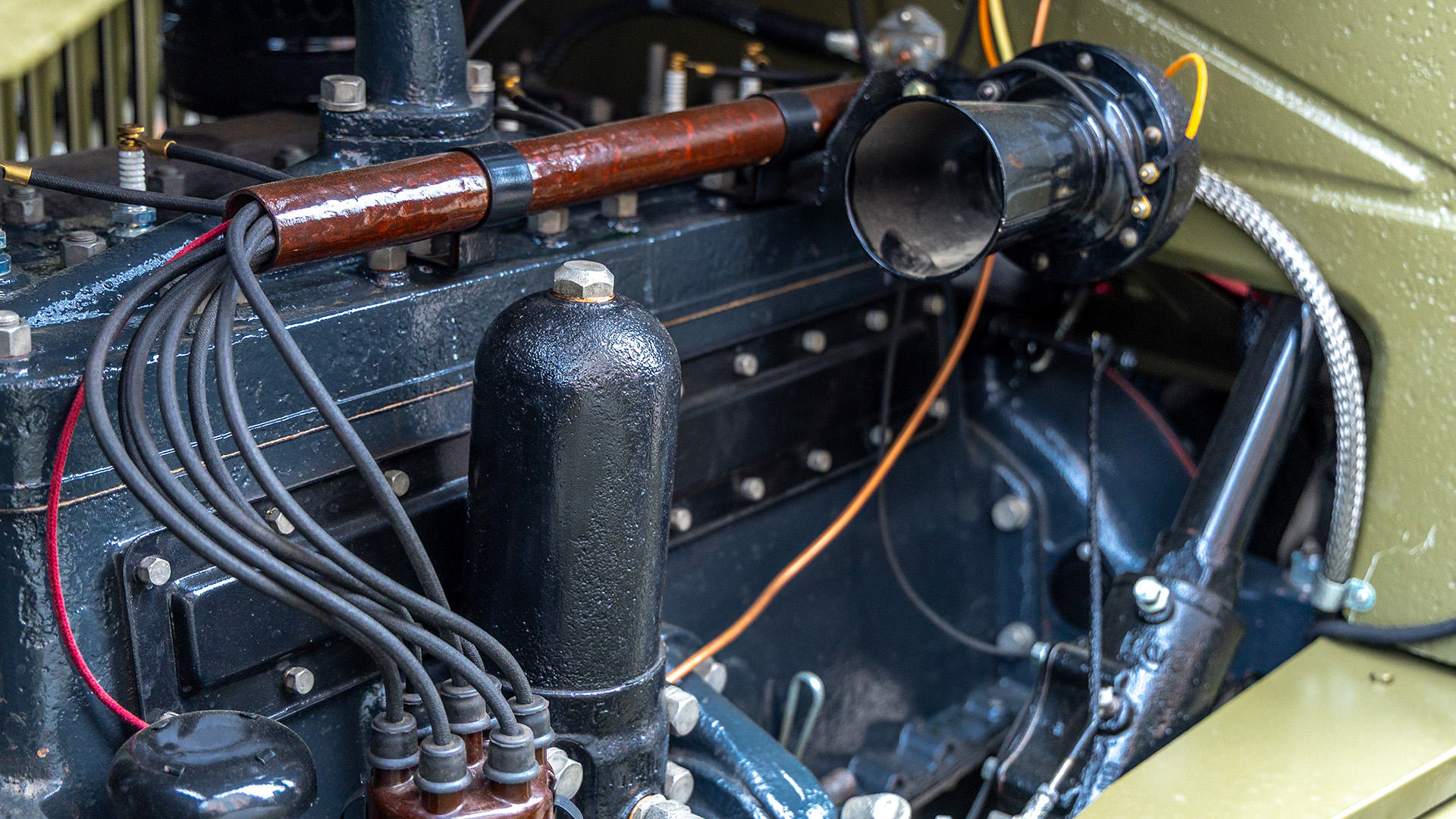

«Коминтерн» оснащён 4-цилиндровым 131-сильным 4-тактным карбюраторным двигателем КИН рабочим объёмом 15,09 л. Агрегат работает на бензине. Но расход горючего огромный. Машина потребляет 250 литров топлива на 100 км. И это без прицепа.

Государственные испытания усовершенствованного тягача успешно завершились в 1934 году, и он был принят на вооружение Красной Армии как средний артиллерийский тягач «Коминтерн». В следующем году началось серийное производство машины. В среднем завод собирал около 25–30 экземпляров в месяц. Всего же с 1935 по 1940 год было выпущено 1798 тракторов этого типа.

Танковая подвеска позволяла разгоняться до 30,5 км/ч и обеспечивала вполне комфортный ход, но была достаточно капризной.

В ходе Великой Отечественной войны «Коминтерны» успешно применялись для буксировки самых разных артиллерийских систем, включая сверхтяжелую 203-мм гаубицу Б-4 образца 1931 года. На удивление боевые потери тягачей оказались не очень большими — с 1 сентября 1942 года до конца войны было утрачено лишь 56 машин. В 1945 году в Красной Армии числилось 568 тракторов этого типа и служили они в войсках вплоть до 1950-х.

Такая решётка отличает поздние версии тягачей, выпущенных после переименования Харьковского паровозного завода (ХПЗ) в завод №183.

Экземпляр из музея — один из последних «Коминтернов», собранных в конце 1939 года. Повоевать он не успел, так как в феврале 1940 года вместе с полным боеприпасов прицепом провалился под лёд во время перехода через Финский залив. Где и пролежал на глубине 80 метров, пока в 2018 году его не подняли со дна поисковики.

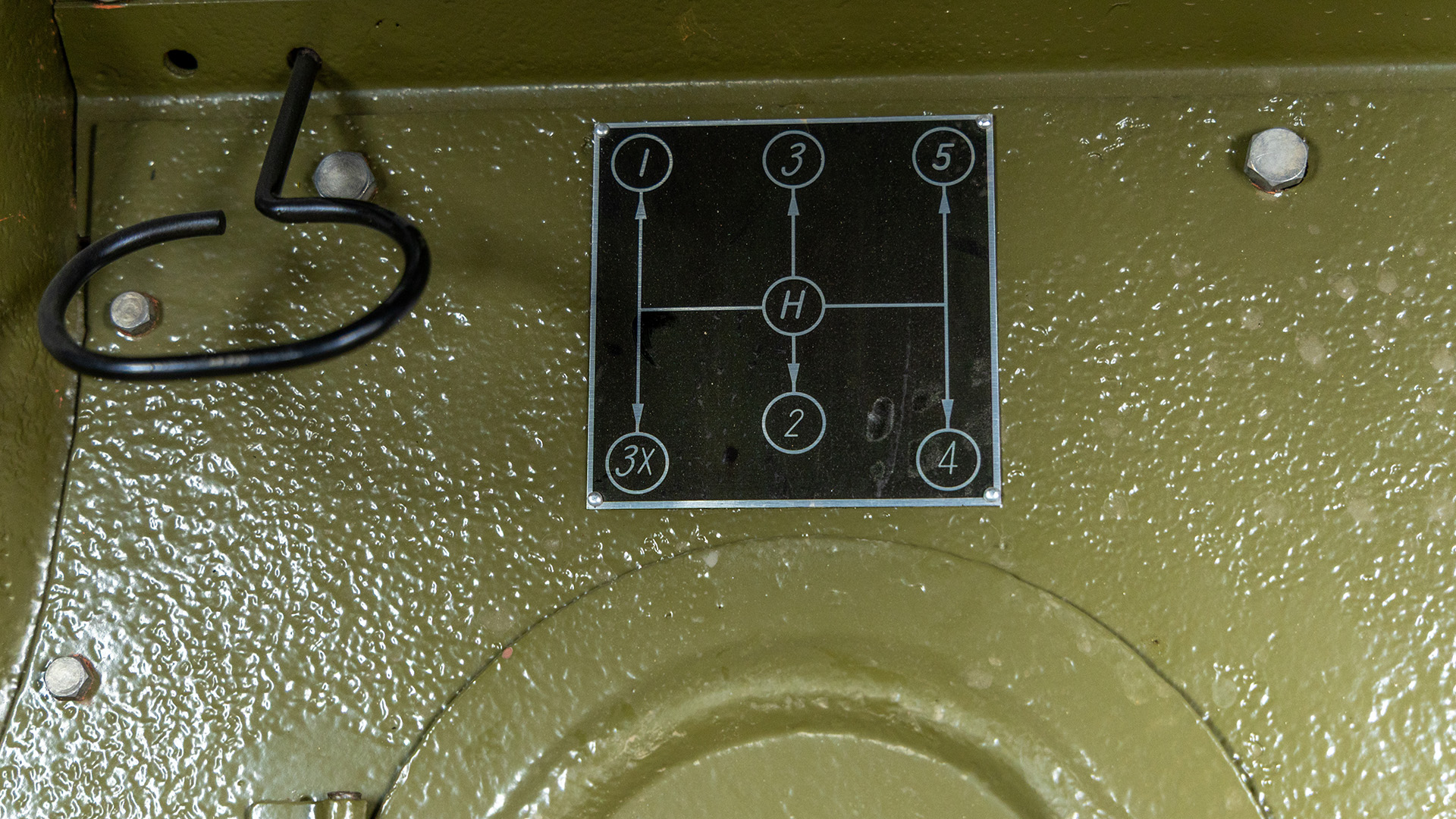

Тягач имел пять передних передач и задний ход. Характерная шагрень на панели пола говорит об оригинальности детали.

Несмотря на то, что тягач был комплектным, солёная морская вода нанесла серьёзные повреждения практически всем агрегатам машины. Реставраторам пришлось заново по чертежам создавать секции радиатора и восстанавливать изъеденные солью блок и головки двигателя уникальным методом напыления металла. И то, что «Коминтерн» в итоге поехал, можно назвать настоящим чудом.

ЗИС-32: первый полноприводный грузовик СССР

К появлению армейских машин c полным приводом привели экспериментальные работы НАТИ. В результате которых в 1937 и 1938 годах под руководством Андрея Николаевича Островцова на базе стандартных двух и трёхосных грузовиков ЗИС-5 и ЗИС-6 были изготовлены и испытаны прототипы К-1 и К-2.

Автомобиль с самого начала строили для нужд армии. Удобно выведенная горловина топливных баков — одно из требований военных.

Эти вездеходы использовали множество родных деталей и агрегатов базовых моделей, включая их моторы и шины, и от серийных образцов отличались лишь наличием двухступенчатой раздаточной коробки и передними ведущими мостами с шарнирами равных угловых скоростей. Так как подобных узлов собственной разработки советская промышленность на тот момент не выпускала, на опытных образцах конструкторы применяли ШРУСы «Рцеппа» и «Спайсер».

По заказу военных стандартный 76-сильный мотор ЗИС-5 был заменен на более мощный 86-сильный от автобуса ЗИС-16.

В дальнейшем работы по полноприводному грузовику были переданы на ЗИС, где автомобиль получил индекс ЗИС-32. Примечательно, что 19 декабря 1939 года, то есть еще до постройки серийных образцов, машины приняли на вооружение Красной Армии. К промышленному производству этой модификации завод был готов только в августе 1941 года.

Если не считать рычагов раздаточной коробки и демультипликатора, органы управления ЗИС-32 точно такие же, как и в базовом ЗИС-5.

В этом месяце ЗИС передал армии первые восемь вездеходов. Это были первые серийные советские полноприводные грузовики, которые начали сразу же распределять по мотомеханизированным частям. В сентябре завод построил уже 70 машин, а в октябре, несмотря на постановление о частичной эвакуации предприятия, заводчане собрали 101 автомобиль. Октябрь стал последним месяцем выпуска ЗИС-32. Всего же было построено 188 таких грузовиков.

Двухступенчатая раздаточная коробка позволяла жёстко подключать передний мост и использовать ряд пониженных передач. Без груза и чисто на заднем приводе ЗИС-32 мог разгоняться до 66 км/ч.

Благодаря тяговитому 86-сильному мотору машина могла буксировать артиллерийские системы массой до трёх тонн. Однако в основном полноприводный ЗИС-З2 использовали как обычный грузовик. Их направляли в танковые бригады и другие механизированные части. Также известно, что два десятка этих автомобилей переделали в самоходные зенитные установки с 37-мм автоматическими пушками 61-К. Все они практически бесследно растворились на советско-германском фронте.

Обратите внимание на оригинальный огнетушитель справа от кабины. В те годы в привычный нам сейчас красный цвет их не окрашивали.

Мосты, рама, фрагменты кабины — это практически всё, что нашли поисковики на полях битвы за Москву зимы 1941-1942 гг. Они и стали основой полностью восстановленного грузовика из музея «Моторы войны». Машину можно наблюдать не только в статике, но и на различных мероприятиях и динамических показах в движении.