Гоночные технологии в вашей машине: 5 привычных систем, которые пришли из автоспорта

С момента своего появления автоспорт был не только отличным рекламным инструментом для продвижения автомобилей, но и лучшим тестовым полигоном для испытания новых технических решений. Большинство из них с гоночных трасс рано или поздно перекочёвывают на конвейер, в серийные автомобили. И об автоспортивном прошлом привычных деталей многие водители даже не догадываются. Исправляем эту несправедливость.

Зеркала заднего вида

Сегодня зеркалами заднего вида никого не удивить, потому что эти элементы входят в базовое оснащение любого автомобиля. В некоторых машинах их уже заменили видеокамеры, но в недалёком прошлом комплектация иных моделей включала в себя лишь одно зеркало. А на заре автопрома никаких зеркал не было вовсе.

Появлением зеркал заднего вида автомобили обязаны самой первой гонке «500 миль Индианаполиса», где в 1911 году на старт вышел Marmon Wasp. Машина под управлением Рэя Хэрроуна была оснащена зеркалами заднего вида. На заре автоспорта в экипаже обычно было два человека — сам пилот, который управлял автомобилем, а также его спутник, выполнявший сразу несколько ролей. В первую очередь он был механиком, потому что ранние машины не могли похвастаться особой надёжностью. Затем к этой работе добавилась роль штурмана, помогавшего ориентироваться на дистанции. И совмещать эти две задачи приходилось с «должностью» зеркала заднего вида. Второй человек в кабине смотрел по сторонам, оповещая гонщика о препятствиях впереди и преследователях позади.

Но на овальной трассе Индианаполиса особой нужды таком наблюдателе не было. И дабы облегчить автомобиль, Рэй решил избавиться от спутника, заменив его зеркалом. Установленное по центру болида зеркало обеспечивало сомнительную видимость, но имя Хэрроуна в историю вписало. Пилот стал не только победителем первой в истории гонки «500 миль Индианаполиса», но и первопроходцем в деле внедрения в автомобили зеркал заднего вида.

Дисковые тормоза

Суточным марафоном «24 часа Ле-Мана» автопром обязан массовому использованию дисковых тормозных механизмов, которые заявили о себе в гонке 1953 года. До того момента даже в Формуле 1 болиды использовали исключительно барабанные тормоза, эффективности и надёжности которых было достаточно для скоростей того времени.

Но в какой-то момент конструкторам пришлось искать новые решения — автомобили становились быстрее, нагрузка на тормоза росла, и «барабаны» уже не справлялись со своей задачей, приводя к серьёзным авариям из-за отказа тормозов.

В 1953 году на старт 24-часовой гонки во Франции вышли спорткары Jaguar XK120-C в своём модифицированном варианте. Одной из ключевых особенностей модернизированного родстера стали дисковые тормоза — невероятная новинка для своего времени. В их надёжности сомневались все конкуренты британской марки, но не конструкторы автомобиля. Вторая в карьере Jaguar C-Type победа в «24 часах Ле-Мана» наглядно продемонстрировала потенциал лёгких, выносливых и эффективных дисковых тормозных механизмов.

Пару лет спустя, в 1955 году, появился Citroen DS, который стал первым массовым серийным автомобилем с дисковыми тормозами. Позднее это конструктивное решение стало стандартным даже для недорогих массовых моделей.

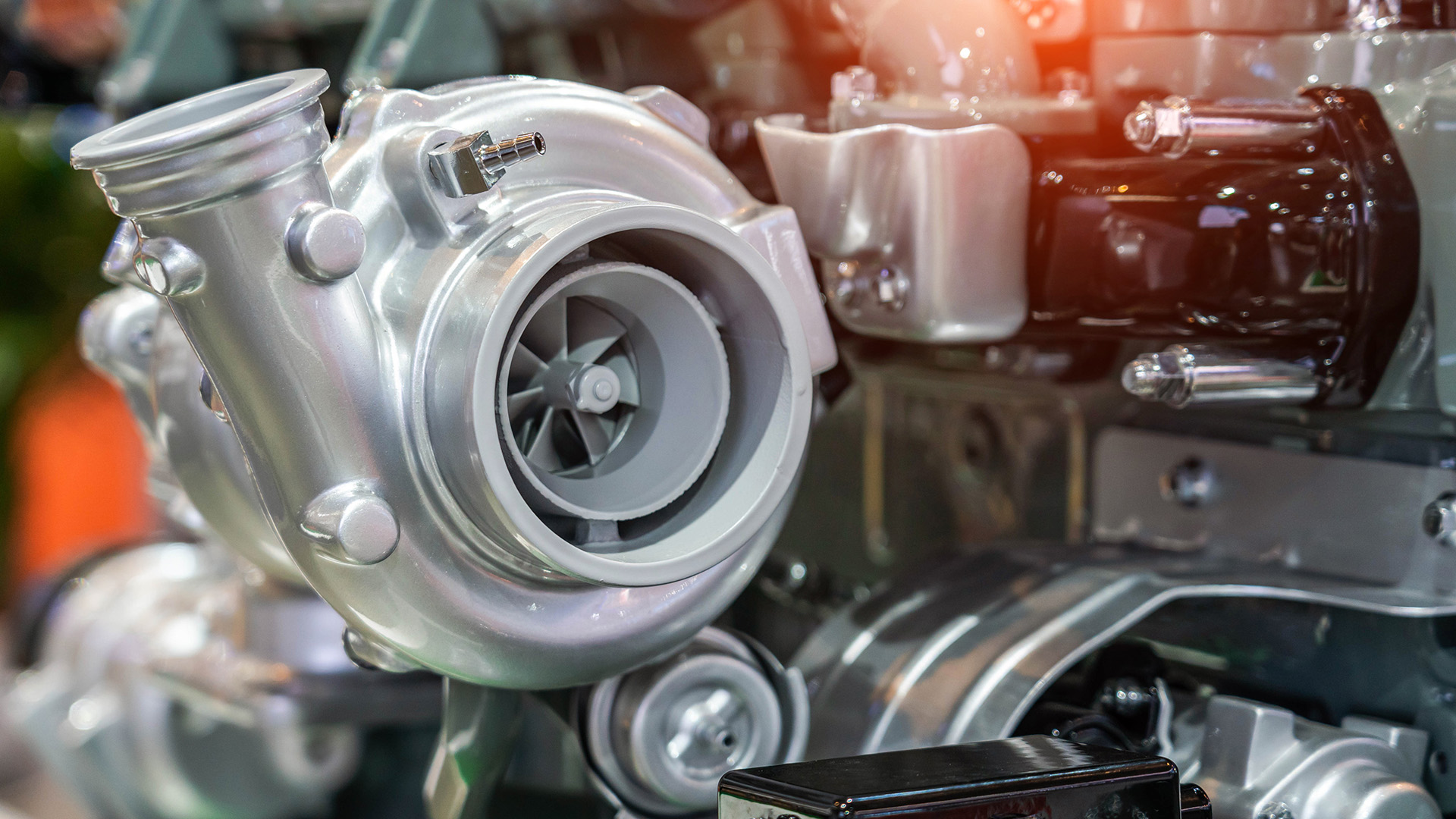

Турбонаддув

В 1962 году на рынок вышел первый дорожный автомобиль с турбомотором — Oldsmobile Jetfire. Но если какое-то время назад двигатели с наддувом были атрибутом исключительно спортивных машин, то сейчас турбомоторы встречаются на самых массовых моделях. За долгие годы эволюции инженеры смогли избавиться от основных проблем турбированных агрегатов, повысив их надёжность и эффективность.

Однако на заре двигателей с турбинами сделать их выносливыми было не под силу даже инженерам Формулы 1, которые стали первопроходцами в этом решении. Renault RS01, который дебютировал на Гран-при Великобритании 1977 года, стал первым болидом Формулы 1 с турбомотором и первой машиной в серии с радиальными шинами разработки Michelin.

Разработанный Андре де Кортанцем и Жан-Пьером Жабуем автомобиль был тяжёлым и настолько ненадёжным, что заработал прозвище «жёлтый чайник», так как мотор имел обыкновение регулярно взрываться, сопровождая выход из строя облаком белого дыма. На протяжении нескольких лет французы доводили свой агрегат до ума. А когда он стал достаточно надёжным, конкуренты пошли по пути Renault — в течение трёх лет большинство других команд внедрили турбокомпрессоры в свои моторы. Ferrari, Alfa-Romeo, BMW, Honda и Porsche последовали за Renault, который стал первопроходцем в деле турбированных агрегатов Формулы 1.

Активная подвеска

В 1991 и 1992 годах в Формуле 1 доминировал разработанный гениальным конструктором Эдрианом Ньюи болид Williams FW14. Он считается одним из самых технологически совершенных автомобилей, когда-либо участвовавших в чемпионате мира.

Модернизированная версия FW14B оснащалась полуавтоматической коробкой передач, трекшн-контролем, антиблокировочной системой тормозов и активной подвеской. Последняя существенно улучшала поведение машины, практически в реальном времени меняя настройки болида в зависимости от условий на трассе.

В сезоне 1992 Williams FW14B принёс своим пилотам десять побед в 16 стартах — одну гонку выиграл итальянец Риккардо Патрезе, а девять побед принесли британцу Найджелу Мэнселлу титул чемпиона мира.

Тотальное доминирование болида привело к тому, что Формула 1 запретила адаптивную подвеску, но популяризовала это решение в дорожных моделях. И пусть первым серийным автомобилем с активной подвеской стал седан Infiniti Q45 1989 года, по-настоящему взрывной интерес к этой технологии проснулся у инженеров после успехов британской команды Формулы 1.

Углепластик

Сегодня карбон можно встретить даже не в самых дорогих автомобилях, где углепластик используется для декора интерьера. Но ещё в 1990-е карбон был атрибутом исключительно дорогих суперкаров. Связано это было в первую очередь с высокой стоимостью материала. Его могли себе позволить немногие автопроизводители, да и то лишь для мощных спорткаров, где лёгкость и жёсткость конструкции ставились во главу угла.

Первым массовым автомобилем с карбоновой структурой кузова стал электрический хэтчбек BMW i3. Но популяризатором углепластика в силовой структуре кузова и шасси снова стала Формула 1. Первым болидом с шасси-монококом из углеродного волокна стал Lotus 88 для сезона 1981 года. Правда, тот болид к гонкам не допустили. В результате первой машиной с карбоновым шасси, участвовавшей в Гран-при Формулы 1, стал McLaren MP4/1, который дебютировал на третьем этапе того же сезона — Гран-при Аргентины.

Развитие граунд-эффекта привело к тому, что стандартные для того времени алюминиевые шасси уже не могли обеспечить необходимую жёсткость. В итоге инженер Джон Барнард смог создать более жёсткую и более лёгкую конструкцию из углепластика. Спустя несколько месяцев композитные материалы стали стандартом для всех команд Формулы 1, а впоследствии и для большинства гоночной техники в мире. А сегодня этот материал повсеместно применяется и в дорожных автомобилях для снижения веса. Причём не только в борьбе за скорость, но и за топливную экономичность.