От фантастики до трагической реальности: что будет с летающими машинами после первой катастрофы

17 сентября 2025 года, в небе над городом Чанчунь на северо-востоке Китая, произошло событие, которое войдет в историю как первая в мире крупная авария с участием летающих машин. Два электрических вертикально взлетающих и садящихся аппарата (eVTOL) столкнулись в воздухе во время тренировочного полета в преддверии авиашоу. Этот инцидент, к счастью, обошедшийся без человеческих жертв, тем не менее стал суровой реальностью, заставившей весь мир задуматься о рисках и сложностях на пути к новой транспортной эре. Но подобное происшествие – еще и повод проследить эволюцию летающих машин, а также задуматься над их будущим.

От алюминиевых трипланов к электрической тяге

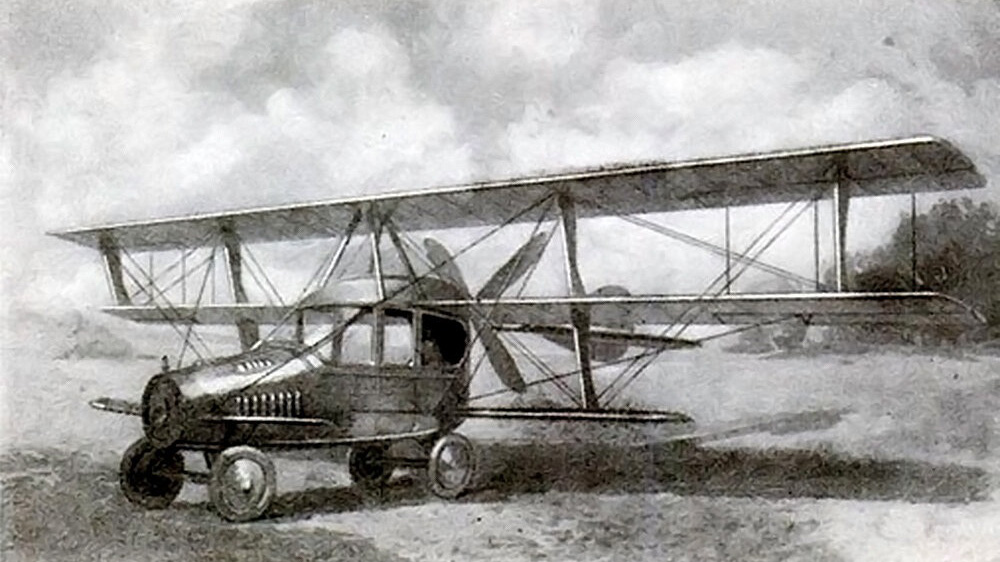

История летающих машин – это история упрямства гениев, бившихся над воплощением, казалось бы, невозможного. Все началось не вчера. Еще в 1917 году авиатор Гленн Кёртисс явил миру свой Autoplane – причудливый гибрид алюминиевого триплана и автомобиля Ford Model T. Это был скорее курьез, символ несбыточной мечты, чем реальный транспорт.

Десятилетия последовательных провалов и горстка неуклюжих прототипов, вроде ConvAirCar 1947-го или Aerocar 1960-х, лишь подтверждали: технологический базис для воплощения мечты еще не созрел.

Настоящий прорыв случился лишь в 2020-х годах. Три технологии сошлись воедино, создав ту самую волшебную синергию: литий-полимерные аккумуляторы с плотностью энергии, перешагнувшей рубеж в 250 Вт·ч/кг, компактные бесколлекторные электродвигатели с астрономическим КПД свыше 95% и, наконец, алгоритмы машинного обучения, способные ориентироваться в бетонных джунглях мегаполисов. Мечта наконец-то получила надежный фундамент.

Три пути в небо

Инженерная мысль, получив наконец достойные инструменты, бросилась искать оптимальный путь в небо. В результате сформировались три основных лагеря, три философии покорения пятого океана.

Мультикоптерная конфигурация, апофеозом которой стал аппарат EHang 216, предлагала простоту и надёжность. Десяток винтов, минималистичное управление – идеально для коротких перелётов. Но за простоту пришлось платить: высокое энергопотребление навсегда заточило эти аппараты в клетку малой дальности.

Винтокрылые аппараты, такие как Joby Aviation S4, стали олицетворением изящной инженерии. Их поворотные винты плавно переводят машину из вертолётного режима в самолетный, обеспечивая и крейсерскую скорость в 320 км/ч, и дальность в 240 километров. Это был выбор тех, кто видел в летающих такси не игрушку, а серьезный транспорт.

Третьи пошли своим, самым сложным путём. Аппараты с раздельной подъёмной и маршевой установкой, вроде футуристичного Lilium Jet с его 36 поворотными соплами, обещали невероятную энергоэффективность на крейсерских скоростях. Это был рискованный пасьянс со ставкой на аэродинамическое совершенство.

Новая большая гонка

К середине 2020-х индустрия, еще недавно бывшая клубом мечтателей, превратилась в поле жёсткой конкуренции промышленных гигантов. Американцы, с их прагматичным подходом, рвались в бой первыми. Joby Aviation и Archer Aviation, ждут заветный сертификат типа FAA и уже готовят парк своих воздушных такси к коммерческим перевозкам.

Европейцы во главе с консорциумом Volocopter ответили выверенной до мелочей, но осторожной машиной VoloCity, сертифицированной по строжайшим стандартам EASA. Их девизом была безопасность, а не скорость.

Но настоящим «Диким Западом», полигоном для самых смелых экспериментов, стал Китай. Такие компании, как EHang и Xpeng Aeroht, сделали ставку на тотальную автономность и массовые пилотные зоны в густонаселенных мегаполисах.

Они не просто тестировали технологию – они строили новую реальность, здесь и сейчас. Именно эта гонка, это желание быть первыми любой ценой, и создало ту самую среду, в которой стало возможным чанчуньское происшествие.

Цена прогресса: уроки, которые нельзя забыть

Инцидент в Чанчуне, к счастью, обошедшийся без человеческих жертв, стал тем самым горьким, но необходимым уроком. Он со всей беспощадной ясностью высветил системные вызовы, с которыми столкнулась молодая индустрия.

Проблема пресловутого человеческого фактора, этого вечного врага прогресса, актуализировала необходимость ускоренного перехода к полностью автономным полетам.

Стало очевидно, что будущее – не за отдельными, пусть и гениальными, машинами, а за их интеграцией в единую систему управления воздушным движением следующего поколения. В цифровую экосистему, где искусственный интеллект и цифровые двойники в режиме реального времени будут распределять тысячи летательных аппаратов в небе мегаполисов, не допуская и тени риска.

При этом эксперты смотрят на будущее отрасли с уверенностью. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley по-прежнему оценивают потенциальный объем рынка авиамобильности в 1,5 триллиона долларов к 2040 году.

Первая авария, как и столкновения на заре традиционной авиации, стала суровым, но важным уроком. Она, конечно же, не остановит развитие технологий, но станет веской причиной для ужесточения норм безопасности. Это не конец эры летающих машин, а лишь её сложное, но неизбежное становление.